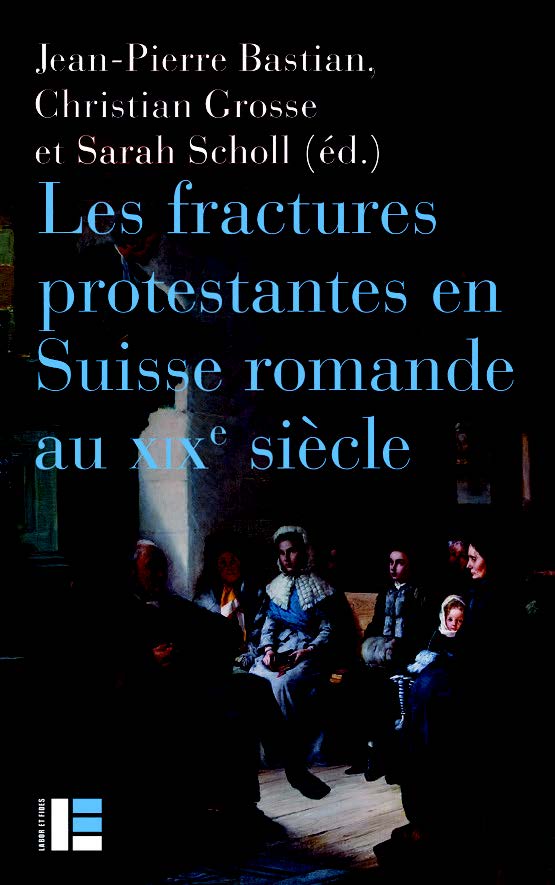

Jean-Pierre Bastian, Christian Grosse et Sarah Scholl (éd.)

Les fractures protestantes en Suisse romande au XIXe siècle

Cet ouvrage renouvelle nos connaissances historiques sur les causes et les effets de la formation des Églises libres ou indépendantes de Genève (1817, 1831, 1849), Vaud (1847-1966) et Neuchâtel (1874-1943), en portant sur ce processus un regard interdisciplinaire.

L’objectif est de fournir les bases d’une histoire à la fois religieuse, sociale et politique des protestantismes romands au XIXe siècle, en traitant conjointement les questions institutionnelles et les dimensions culturelles, artistiques et théologiques. Se saisir de cette manière des fractures religieuses du protestantisme romand dans le prolongement du mouvement du Réveil permet de comprendre, à partir d’un contexte encore mal étudié, ce que la modernité fait à la religion, avec l’introduction des libertés individuelles et de la démocratie par exemple, et, à l’inverse, ce que la religion fait à la modernité.

Avec les contributions de :

Frédéric Amsler, David Auberson, Jean-PierreBastian, Patrick Cabanel, Roland J. Campiche, Cédric Cotter, Nathalie Dahn, Christian Grosse, Irène Herrmann, Aline Johner, Philippe Kaenel , Valérie Lathion, Jean-François Mayer, Olivier Meuwly, Maria-Cristina Pitassi, Bernard Reymond et Sarah Scholl.

Table des matières

Ouverture (Jean-Pierre Bastian, Christian Grosse et Sarah Scholl) ;

Fracture religieuse, fracture des valeurs : la fin des absolus religieux ? (Irène Herrmann) ;

Libéralisme et radicalisme entre Église libre et Église nationale en Suisse romande, de 1847 à 1874 (Olivier Meuwly) ;

Pourquoi les Églises se sont-elles divisées ? (Sarah Scholl) ;

La voix de la conscience (Maria-Cristina Pitassi) ;

Alexandre Vinet et le contexte ecclésial du XIXe siècle (Bernard Reymond) ;

« L’Évangile ne peut transiger avec le siècle » (Christian Grosse) ;

Le libéralisme théologique de Ferdinand Buisson et ses effets sur la naissance de l’Église indépendante neuchâteloise (Patrick Cabanel) ;

Fragmentations et émergences religieuses dans l’espace protestant suisse romand au XIXe siècle (Jean-François Mayer) ;

Éduquer l’individu pour la collectivité (Nathalie Dahn-Singh) ;

La place des femmes durant le clivage religieux vaudois (Aline Johner) ;

L’invention du « mômier » dans les cantons protestants de Suisse romande (Jean-Pierre Bastian) ;

César Malan, chantre à contretemps (Frédéric Amsler) ;

Enjeux religieux et sociaux de la lutte pour le dimanche chrétien (Valérie Lathion) ;

Un prophète en terres romandes ? Henry Dunant, la foi et la fondation du CICR (Cédric Cotter) ;

Urbain Olivier et la dimension religieuse de la littérature moralisante (David Auberson) ; Théographie : Eugène Burnand, l’art protestant et Lavater (Philippe Kaenel) ;

La Suisse romande protestante du XIXe siècle à l’épreuve de la sécularisation ? (Roland J. Campiche)

Parution : juin 2021

Jérôme SOUTY

PIERRE FATUMBI VERGER

DU REGARD DÉTACHÉ À LA CONNAISSANCE INITIATIQUE

“C’est peut-être le seul homme libre que je connaisse. Et ceci explique l’étendue et la qualité de ses réussites.”

Théodore Monod, 1954, Préface à Dieux d’Afrique

Essai anthropologique ? Portrait « transculturel » ? Récit d’aventure ? Tout cela à la fois, et plus encore... Ce livre aux accents parfois biographiques consiste en une analyse détaillée de l’oeuvre artistique et scientifique de Pierre Fatumbi Verger (1902-1996).

Photographe en rupture de ban et voyageur au long cours enquête d’altérité, Verger est devenu ethnologue, botaniste, historien. À partir de 1946 et jusqu’à sa mort, il a consacré cinquante années de recherches aux cultures noires du Brésil et d’Afrique (Nigeria, Bénin), au monde transocéanique des divinités orixás et voduns. Il fut initié au candomblé à Salvador de Bahia, à la divination d’Ifá en pays yoruba (où il renaquit symboliquement sous le nom de Fatumbi), ainsi qu’à plusieurs sociétés secrètes. Homme de l’image initialement méfiant et critique envers l’écriture, il finit par rédiger des sommes ethnographiques pour montrer la richesse et la spécificité de ces cultures de l’oralité. Jérôme Souty propose aussi une réflexion plus générale sur l’originalité et la portée de l’expérience de Pierre Verger. En effet, cette « oeuvre-vie » invite à renouveler les méthodes et à reconsidérer certains enjeux de l’anthropologie : empathie, partage du savoir et restitution locale de la connaissance, initiation du chercheur et nature du « secret », critique de l’ethnocentrisme, articulation image/écriture/oralité...

La photographie autour du monde, entre art et document, fut d’abord pour Pierre Verger un moyen d’évasion et de rencontre, avant de devenir un formidable outil de recherche.

Cet ouvrage, qui compte 80 photographies choisies par l’auteur, analyse la pratique photographique de Verger sur le terrain, son usage des images dans la recherche, ainsi que le statut des images dans le candomblé.

Jérôme Souty est docteur en anthropologie sociale (EHESS Paris, 2005), chercheur, traducteur. Depuis 1994, il s’est largement consacré à l’étude des religions, cultures et patrimoines afro-brésiliens ainsi qu’à l’œuvre-vie de Pierre Verger. Il réside à Rio de Janeiro depuis 2004 et poursuit des recherches à l’interface art/anthropologie, en anthropologie urbaine, et sur la question du genre. En France, il a aussi publié Motel Brasil, Une anthropologie des love hotels (Riveneuve, 2015) et La Rencontre des cultures (Le Cavalier Bleu, 2011).

OLIVIA LEGRIP-RANDRIAMBELO

OLIVIA LEGRIP-RANDRIAMBELO